少年サッカーコートの基本と特徴を知ろう

少年サッカーのコートは大人用とは違った工夫が多く、成長段階に合わせて設計されています。まずは、その基本的な特徴やポイントを押さえましょう。

少年サッカーと大人のコートの違い

少年サッカーのコートは、子どもたちの体格や運動能力に合うように作られています。大人用コートよりもサイズが小さく、走る距離やプレーのしやすさが考慮されています。これによって、体格差がプレーに出過ぎず、誰もがサッカーを楽しめるようになっています。

また、ゴールの大きさやラインの幅も異なります。少年用はゴールが低く、幅も狭いため、守備や攻撃の体験がバランス良く学べます。コートの形や用具も安全性に配慮されており、転倒やケガを防ぐ工夫も見られます。こうした違いを理解しておくことで、子どもたちの成長に合わせた指導や応援がしやすくなります。

少年サッカーコートの一般的なサイズ

少年サッカーコートのサイズは年代や地域によって多少異なりますが、一般的には縦が50〜68メートル、横が30〜50メートルほどです。これは大人用と比べてかなりコンパクトで、子どもたちが無理なく全体を動ける広さになっています。

下の表で大人用と比較してみます。

| コート種類 | 縦(m) | 横(m) |

|---|---|---|

| 少年用 | 50〜68 | 30〜50 |

| 大人用 | 90〜120 | 45〜90 |

このように、少年用コートは大人用の半分近いサイズです。これにより、体力が十分でなくても試合を楽しみやすくなっています。試合のルールや人数によっても多少サイズが違うため、大会や練習会の規定を確認することが大切です。

コート設計の基本ルール

少年サッカーのコート設計には、いくつかの大切なルールがあります。まず、コートの形は長方形でなければなりません。縦横の比率や四隅の角度も規定されており、どの場所からでも見やすくなるよう工夫されています。

また、各エリアの線は明確に引かれ、選手や審判が判断しやすいようになっています。特にオフサイドラインやゴールエリアなど、ルールに関係するラインは正確であることが求められます。芝や土、人工芝など、コートの素材もチームや学校の環境に合わせて選ばれることが多いです。こうしたルールを守ることで、公平で安全な試合運営が可能になります。

軽量で柔らかく、幅広で履きやすい!

お気に入りシューズで、上達間違いなし。

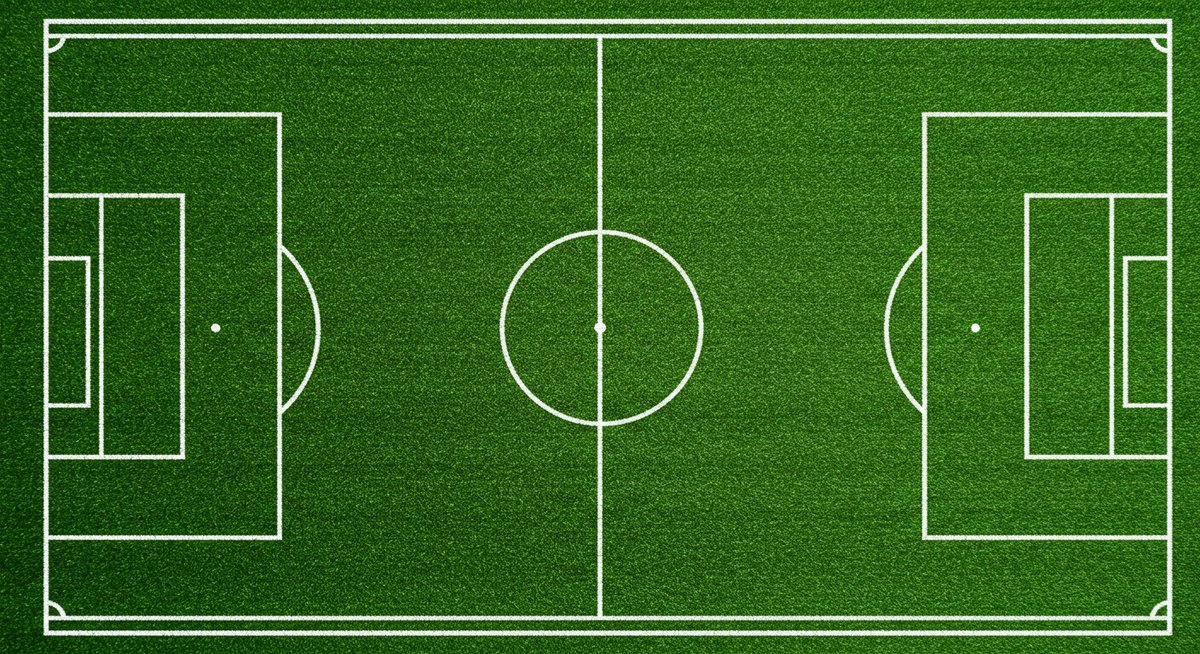

各エリアの名称とその役割

少年サッカーコートには、いくつか特徴的なエリアが設けられています。それぞれの名称や役割を知っておくと、試合観戦や指導がより理解しやすくなります。

ペナルティエリアとゴールエリアの特徴

ペナルティエリアは、ゴール前に設けられた大きな四角形のエリアです。このエリア内では、守備側の選手が手を使える特別なルールが適用されます。また、ファウルが起きた場合にペナルティキックが与えられる重要な場所です。

一方、ゴールエリアはペナルティエリアの中にあり、さらに小さい四角形です。この範囲からのゴールキックやプレーの再開が行われます。どちらのエリアも、守備や攻撃の駆け引きが激しくなる場所で、試合の流れが変わる重要なポイントです。子どもたちがこれらのエリアを意識することで、サッカーの理解が深まります。

センターサークルとペナルティマークの使い方

センターサークルは、コートの中央に描かれた円です。主にキックオフ時に使われ、試合開始や得点後のリスタート時に、相手選手がこの円の外にいなければなりません。これにより、公平なスタートが保たれる工夫がされています。

ペナルティマークは、ゴール前のペナルティエリア内に設置された点で、ペナルティキックの際にボールを置く場所です。正確な位置が決められており、ゴールから一定の距離(おおよそ8メートル)が保たれています。これらのポイントは、試合の重要な場面で使用されるため、子どもたちにも覚えてほしい場所です。

コーナーエリアとテクニカルエリアの役割

コーナーエリアは、コートの四隅に半円状に描かれた部分です。ボールがゴールラインを越えた際、攻撃側のチームがここからコーナーキックを行います。コーナーエリアのおかげで、攻撃のチャンスが広がり、試合の展開が大きく変わる瞬間が生まれます。

テクニカルエリアは、ベンチ前に設けられた長方形の区域で、コーチや控え選手が待機する場所です。ここで指示を出したり、選手交代が行われたりします。テクニカルエリアの存在により、指導者が安全かつ円滑にチームをサポートできるようになっています。

少年サッカーコートの作り方と必要な道具

実際に少年サッカーのコートを準備するには、適切な道具や手順が必要です。ここでは、初心者でも分かりやすいコート作成のポイントを紹介します。

コートラインを引くための準備

コートラインを正確に引くには、まず下準備が重要です。最初にコート全体の広さを決め、基準となるポイントをメジャーやロープで測ります。次に、ペグや目印を角に置いてラインの位置をはっきりさせます。

また、チームや学校によってコートの場所が変わる場合は、仮のラインをチョークやテープで一度描いてから、本番用のライン引き機を使うと失敗が減ります。作業は複数人で行うと、より正確に仕上がります。

正しいコートサイズを測るコツ

コートのサイズを測る際は、まっすぐなラインを保つことが大切です。メジャーやロープを使い、少しずつ距離を確認しながら進めましょう。四隅の角度も直角か確認し、ズレがないように注意します。

また、測定ポイントごとに印をつけておくと、ラインが曲がったり短くなったりするのを防げます。下の箇条書きで大切なコツをまとめます。

- メジャーやロープはピンと張って使う

- 角ごとに印をしっかりつける

- 途中で測り直してズレを早めに修正する

これらのコツを押さえておくと、正確なコート作りが可能になります。

コート作成におすすめの道具

少年サッカーのコート作成には、専用の道具があると便利です。以下の表で、主な道具と用途を簡単にまとめます。

| 道具 | 用途 | 特徴 |

|---|---|---|

| ライン引き機 | ラインをまっすぐ描く | 均一な幅で線を引ける |

| メジャー | 距離を測る | 数値が見やすく正確 |

| ペグ | 目印や角の固定 | 動かずズレにくい |

これらの道具があれば、一人でも効率良くコート作りが進みます。必要に応じて、チョークやテープも用意しておくと仮ラインを引く際に役立ちます。

少年サッカーコートの呼び方と用語理解

サッカーコートにはさまざまな呼び方や専門用語があり、混乱することもあります。ここでは、特によく使われる名称や意味を分かりやすく説明します。

コートピッチフィールドの違い

サッカーのコートは「コート」「ピッチ」「フィールド」など複数の呼び方があります。どれも似た意味ですが、地域や使う場面で使い分けられることが多いです。

- コート:学校や地域のグラウンドなど、広い意味で使われやすい

- ピッチ:国際大会や公式戦でよく使われる

- フィールド:英語的な表現で、スポーツ全般に使われる

このように、呼び方が違っても基本的には同じ場所を指しています。身近な場面に合わせて使い分けると良いでしょう。

サッカーコートのライン名称を覚えよう

サッカーコートには、いくつかのラインが引かれています。それぞれの名称は試合中によく使われるため、覚えておくと便利です。

- タッチライン:コートの長い辺に沿ったライン

- ゴールライン:ゴールが設置されている短い辺

- センターライン:コートを半分に分ける中央の線

これらのラインは、プレーの判定やボールの位置決めにも使われます。ラインの名称を知っておくことで、試合中の審判の説明やコーチの指示も分かりやすくなります。

試合が見やすいコートの位置

試合観戦を楽しむためには、コートサイドの場所選びも大切です。一般的には、センターライン付近やベンチの反対側が全体を見渡しやすくなっています。

特に少年サッカーの場合、ゴール前だけでなく、全体の動きや選手の配置を見ることで試合の流れがつかみやすくなります。また、ベンチ側は指導者の声やチームの雰囲気も感じやすいので、応援や写真撮影にも向いています。観戦する際は、他の観客や関係者の迷惑にならないよう配慮しながら、良い位置を選びましょう。

まとめ:少年サッカーコートの基礎知識と実践ポイントを押さえよう

少年サッカーコートには、大人用とは異なる工夫やルールがたくさんあります。コートのサイズや各エリアの役割、作り方や道具の選び方など、基礎をしっかり押さえることで、子どもたちの安全と成長をサポートできます。

また、コートの呼び方やライン名称を理解することで、試合観戦や指導がより楽しく、分かりやすくなります。これから少年サッカーに関わる方は、今回紹介したポイントを参考に、実際の現場で役立ててみてください。

軽量で柔らかく、幅広で履きやすい!

お気に入りシューズで、上達間違いなし。