レイオフサッカーの基本とプレーの特徴

レイオフサッカーは、味方同士の連携を重視した特有のパス戦術です。試合の流れをコントロールし、攻撃の選択肢を増やす役割を担います。

レイオフサッカーとはどんな戦術か

レイオフサッカーは、味方が前線でボールを受けた際に、すぐ近くの別の選手へ短くパスを戻す動きを指します。この一連の動きによって、守備側が準備を整える前に攻撃の主導権を取りやすくなります。また、相手ディフェンスラインの間隙をつくりだし、追加の攻撃参加やスペースの創出につなげる点も特徴的です。

たとえば、前線の選手がパスを足元で受け、そのまま後ろに控える味方に素早くボールを預けます。このとき、連携した選手は次の展開を予測しつつ、攻撃方向を切り替えることができます。レイオフは単なるパス回しだけでなく、攻撃パターンを複数持つために重要な役割を果たします。

レイオフの語源と由来

「レイオフ」という言葉は、英語の「lay off」が語源です。これは「そっと置く」「渡す」といった意味があり、サッカーでは直訳の通り「味方にそっとボールを渡す」動作を指しています。主にイギリスやヨーロッパのサッカー解説で使われる表現です。

また、フットサルやサッカーの現場でも、短い距離のパスやワンタッチプレーを指す際に使われます。名前自体はシンプルですが、プレーの中身は高度な意思疎通とタイミングが求められます。語源を知ることで、プレーの意図や目的がより明確に理解できるでしょう。

他のサッカープレーとの違い

レイオフサッカーは、通常のパスやポストプレーとは異なり、相手のプレス(プレッシャー)を受けながらも瞬時に次の展開へつなげる点に強みがあります。特に短い距離でのやり取りが多く、スピーディーな攻撃の起点となることが特徴です。

一方、一般的なパス回しやドリブル突破は、ボールを持つ選手が主導権を持って進めます。しかし、レイオフは周囲の味方と素早く連携しながら状況を打開するため、チーム全体の理解と動きが重要です。これらの違いを知ることで、自分たちの戦術にどのように組み込むか判断しやすくなります。

軽量で柔らかく、幅広で履きやすい!

お気に入りシューズで、上達間違いなし。

レイオフ戦術のメリットとデメリット

レイオフ戦術には、攻撃の可能性を広げる利点と、リスクや注意点も存在します。どちらも理解したうえで活用することが大切です。

レイオフで攻撃の幅が広がる理由

レイオフを取り入れることで、攻撃の選択肢が一気に増えます。例えば、前線でボールを受けた後にすぐ近くの選手へ渡し、その選手がサイドや中央へ展開することで、相手守備のスキを突くことができます。これにより、単調な攻めではなく、複数のパターンを組み合わせた流動的な攻撃が可能になります。

また、守備側はどこから次の攻撃が始まるか予測しづらくなり、ディフェンスの混乱を招きやすいです。下記のような展開が実現しやすくなります。

- サイドチェンジのきっかけを作れる

- ミドルシュートのタイミングが増える

- 狭いスペースでも味方同士で連携しやすい

ポゼッションやスピード向上への効果

レイオフ戦術を活用すると、ボール支配率(ポゼッション)が安定しやすくなります。近距離でのパス交換が増えるため、ボールを失いにくく、試合の主導権を握りやすい状況が生まれます。特に強いプレスをかけてくる相手に対して、落ち着いてボールを動かすことが可能です。

さらに、レイオフは攻撃のスピードアップにも効果があります。ワンタッチまたはツータッチでの素早いプレーが中心となり、相手ディフェンスに対応する時間を与えません。結果として、ゴール前でのチャンスも増えやすくなります。こうした特長を意識して組み込むことで、攻撃全体の質が向上します。

レイオフを使う際のリスクと注意点

レイオフ戦術にはいくつかの注意点もあります。まず、味方同士の距離感が近すぎると、相手にパスをカットされる危険があります。また、レイオフのパスが不正確だと、逆に相手にチャンスを与えてしまうことも少なくありません。

もうひとつの課題は、レイオフに気を取られすぎて攻撃が単調になる場合です。守備側は同じパターンを繰り返されると、徐々に対応しやすくなります。そのため、レイオフだけに頼らず、他の攻撃パターンと組み合わせて使う工夫が大切です。チーム全体が状況判断をしながら、最適な選択を意識することが求められます。

レイオフに必要な技術とチーム連携

レイオフサッカーを成功させるには、個々の技術力やチーム全体の連携が重要です。細かな動きやタイミングを意識することが上達の近道です。

正確なトラップとパス技術の重要性

レイオフを効果的に活用するために、ボールコントロール(トラップ)とパスの正確さが欠かせません。ボールを受ける際に足元で止めすぎると、次の動きが遅くなり、相手にボールを奪われるリスクが高まります。適度な力加減でボールを受け、そのままワンタッチやツータッチで味方に渡せるよう意識しましょう。

また、パスの質も重視されます。強すぎると受け手が対応しづらく、弱すぎると相手に奪われやすくなります。日頃から短い距離のパス練習を繰り返し、どんな状況でも落ち着いて正確なパスが出せる技術を身につけることが求められます。

体の向きや姿勢のポイント

レイオフの成功には、ボールを受けるときの体の向きや姿勢も重要です。ボールを受ける前に、プレーしたい方向に体を向けておくことで、次の動作が素早く行えます。たとえば、両肩をゴール方向やパス先に向けて軽く構えると、ワンタッチでのパスやターンが自然にできます。

さらに、重心の安定も大切です。バランスよく体を使うことで、相手の圧力にも負けずにプレーができるようになります。小さなことですが、意識的に姿勢を整えることで、全体のプレー精度が高まります。

味方とタイミングを合わせるコツ

レイオフは、味方とのタイミングが大きなカギを握ります。パスを出す側と受ける側が、いつ・どこでボールを動かすかをあらかじめ共有しておくと、試合中の連携がスムーズになります。合図や声かけを活用することも有効です。

また、意図したタイミングで動き出すためには、普段から一緒に練習することが大切です。下記のようなコツを押さえておくと効果的です。

- 目線や体の動きで意志を伝える

- 声を出してプレーの意図を明確にする

- プレッシャーの有無を事前に確認する

一人ひとりが周囲の状況を意識することで、自然に息の合った連携ができるようになります。

レイオフサッカーを活かすための練習と実践例

普段の練習や試合の中でレイオフサッカーをうまく使うためには、段階的なトレーニングと実践的な意識が欠かせません。

基本的な練習方法と反復メニュー

レイオフサッカーの基礎を身につけるには、短い距離でのパスとトラップの練習が効果的です。まず2人1組で向かい合い、ワンタッチもしくはツータッチで素早くボールを返す練習から始めると、実践でも使いやすくなります。

さらに、下記のような反復メニューを取り入れるのも良い方法です。

- 3人1組で三角形を作り、連続してレイオフパスを回す

- パス&ムーブ(パスを出した後に動く)で攻撃のタイミングを合わせる

- プレッシャーをかける守備役を加えて、実戦形式で行う

これらを繰り返すことで、自然と連携やタイミングの感覚が身についていきます。

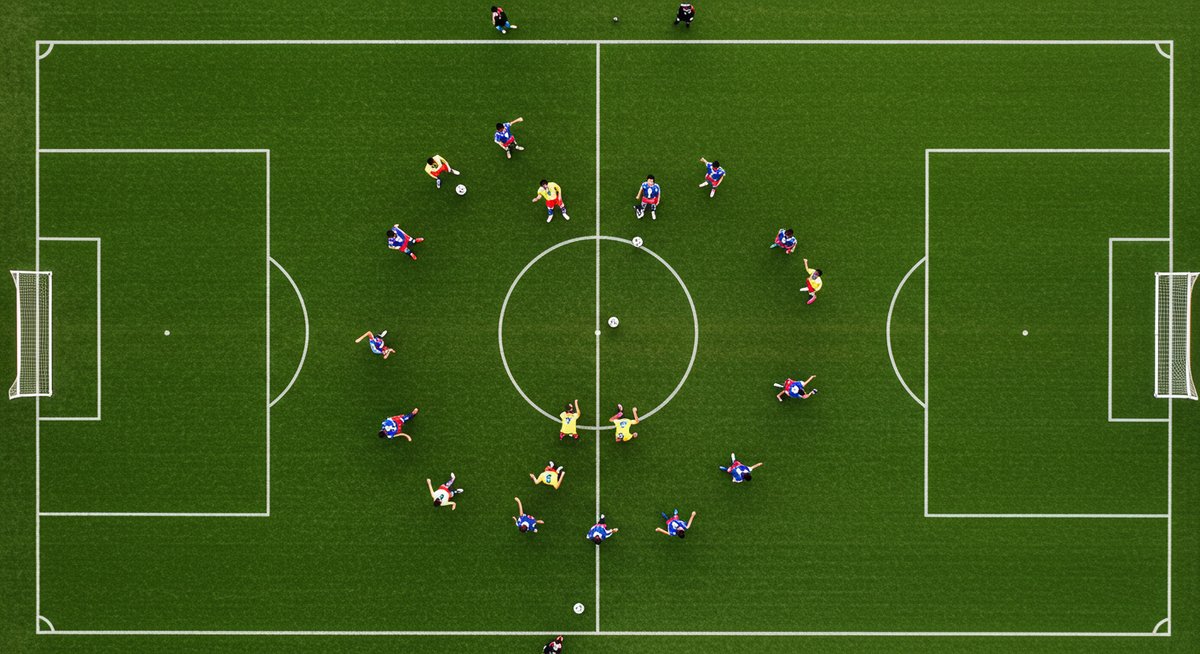

試合でよく見られるレイオフの具体例

実際の試合では、センターサークル付近やゴール前などでレイオフが多く使われます。たとえば、攻撃の起点となる選手が前線でボールを受け、その場で後ろから上がってきた味方に短くパスを落とします。この動きで相手ディフェンスを引きつけつつ、新たな攻撃を展開することができます。

また、ゴール前でのレイオフは、シュートチャンスを広げる役割もあります。味方のフォローを受けながら、相手ゴールへの決定的なラストパスを生み出すシーンも多いです。こうした具体例をイメージしながら練習すると、試合でも自然とレイオフを使えるようになります。

レイオフを活用した連携プレーの発展

レイオフの基本形が定着してきたら、さらに連携を発展させることが可能です。たとえば、レイオフを起点にワンツーパス(パス&リターン)や、ダイレクトシュートへのつなぎとして利用するのも有効です。これにより、攻撃パターンの幅が一段と広がります。

また、守備を引きつけたうえでサイドチェンジを行い、相手の逆を突くプレーへと発展させることもできます。次に紹介するような組み合わせがよく見られます。

- レイオフ→ワンツーパス→シュート

- レイオフ→サイドへの展開→クロスボール

このように、レイオフはチーム全体の連携力と発想力を高めるプレーの土台となります。

まとめ:レイオフサッカーで試合を有利に進めるためのポイント

レイオフサッカーは、味方同士の連携とタイミングが重要な戦術です。正確な技術やチーム全体の動きを意識することで、攻撃の可能性を大きく広げられます。

また、メリットやリスクをしっかり把握し、状況に応じてほかの戦術と組み合わせることが効果的です。日頃の練習からレイオフの感覚を磨き、試合の流れを有利に進められるよう、意識的に取り入れてみてください。

軽量で柔らかく、幅広で履きやすい!

お気に入りシューズで、上達間違いなし。