フットサルの戦術を理解するための基本知識

フットサルをより楽しみ、上達するためには、戦術の基礎を知っておくことが大切です。ここでは、フォーメーションや用語、基本動作について解説します。

フットサルのフォーメーションの種類

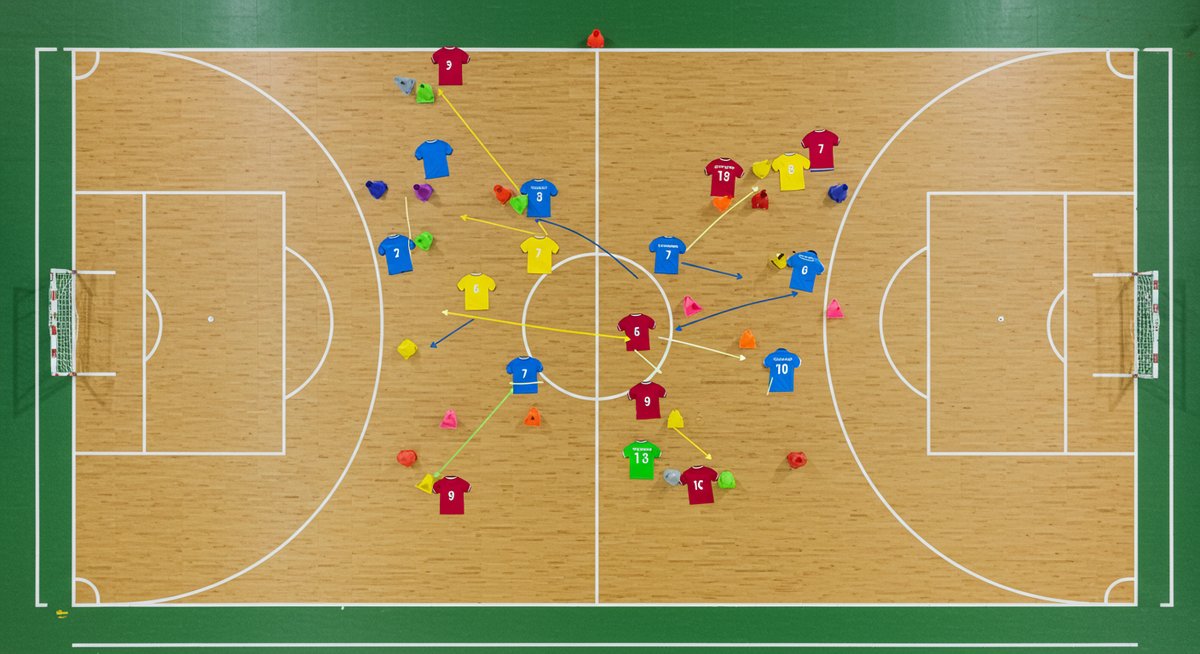

フットサルのフォーメーションは、選手それぞれの役割や動き方を整理し、チームプレーをスムーズに進めるために重要です。代表的なフォーメーションとしては、「3-1」や「2-2」、「クワトロ」などがあります。たとえば「3-1」はディフェンスの3人が後方を固め、攻撃の1人が前線で相手を引きつける形です。バランスが取りやすく、初心者にも扱いやすいのが特徴です。

一方、「クワトロ」は4人が横一列やひし形に広がり、パスを回しながら相手の隙をうかがう形です。これによりスペースが生まれ、攻撃の幅が広がります。チームの特徴や選手のタイプによって、最適なフォーメーションは異なります。それぞれの特徴を理解し、自分たちに合った形を選ぶことが大切です。

攻撃と守備の基本的な動き方

フットサルでは、攻撃と守備のメリハリがとても大事です。攻撃時は、パスとドリブルをバランスよく使い、相手ディフェンスの間を抜ける動きが求められます。特に、パスを出した後にすぐ動いて新しいスペースを作る「パス&ゴー」や、相手選手を引きつけて味方にパスコースを作る動きがポイントです。

守備の場面では、自分のマークする相手とゴールの間に体を置く「マーク」と、複数の味方でスペースを埋めて守る「ゾーン」が使われます。味方同士で声をかけ合い、連携して動くことで、相手の攻撃を止めやすくなります。こうした攻守の基本を繰り返し意識することが、フットサル上達への第一歩です。

フットサルの戦術でよく使われる用語

フットサルの戦術には、独特の用語がいくつかあります。たとえば「ピヴォ」とは、前線で攻撃の起点となる選手を指します。また「フィクソ」は守備の中心的存在、「アラ」はサイドを担当する選手、「ゴレイロ」はゴールキーパーです。

他にも、「パラレラ」はサイドライン沿いを走る動き、「カットイン」は中央方向へのドリブル、「サポート」は味方の近くでパスをもらえる位置取り、などがあります。下記の表に、代表的な用語をまとめます。

| 用語 | 役割・意味 | 簡単な説明 |

|---|---|---|

| ピヴォ | 攻撃の前線 | パスの受け手 |

| フィクソ | 守備の要 | 最後尾で守る |

| アラ | サイド担当 | 左右を動く |

これらの用語を覚えておくことで、チーム内でのコミュニケーションも取りやすくなります。

軽量で柔らかく、幅広で履きやすい!

お気に入りシューズで、上達間違いなし。

フットサルの代表的な戦術とその特徴

フットサルでは様々な戦術が使われています。ここでは特に代表的な戦術や、フォーメーションごとの特徴、セットプレーについて詳しくご紹介します。

ピヴォ当てやパラレラなど主要な戦術

フットサルの戦術の中でも「ピヴォ当て」や「パラレラ」はとてもよく使われます。ピヴォ当ては、前線の選手(ピヴォ)にパスを入れて攻撃の起点にする戦術です。ピヴォがボールを受けることで、相手ディフェンスを引きつけやすくなり、スペースが生まれます。

パラレラは、サイドライン沿いに味方が走り込んでパスを受け、ゴール前に迫る動きです。ディフェンスラインの裏に抜け出せるため、決定的なチャンスにつながることが多くなります。これらの戦術を効果的に使うためには、タイミングや味方との連携が重要です。相手の守備の動きを見ながら、状況に応じて使い分けるとよいでしょう。

3-1やクワトロなどフォーメーションごとの戦術

「3-1」フォーメーションでは、後方の3人がパスを回しつつ、前線の1人(ピヴォ)を活かした攻撃が基本となります。この形では、ピヴォのポジション取りや後方からの正確なパス回しが鍵となります。攻撃の際には、サイドの選手が内側へ動いたり、一時的にピヴォが下がってスペースを作ることも効果的です。

「クワトロ」では、4人全員が連動して動きながらパスワークを重視します。ポジションの入れ替わりが多く、相手ディフェンスを混乱させやすいのが特徴です。選手同士の距離感や、素早い判断が求められます。フォーメーションごとに適した動きや戦術があるため、まずは自分のチームの形を理解し、その特徴を活かせるよう練習しましょう。

セットプレーやパワープレーの戦術的ポイント

セットプレーとは、コーナーキックやフリーキックなど、止まった状態から再開される場面での戦術を指します。フットサルではゴールに近い位置でセットプレーが発生しやすいため、得点チャンスになりやすいです。事前に動きを決めておき、味方同士でサインを出しながらプレーすると、相手を驚かせることができます。

「パワープレー」は、試合終盤で点差を追うときにゴールキーパーが攻撃参加する戦術です。数的有利を活かして得点を狙いますが、ボールを奪われると無人のゴールに失点しやすくなります。リスクとリターンのバランスを考えて、状況に応じて使うことが大切です。セットプレーもパワープレーも、事前の戦術練習やチーム内の共通理解が成果につながります。

フットサルで戦術を生かすための動きと連携

フットサルの戦術を活かすためには、選手同士の連携やスペースの使い方がとても重要です。ここでは、グループ戦術やスペースの作り方、個人技について解説します。

2人組や3人組でのグループ戦術

フットサルでは2人または3人で協力する「グループ戦術」がよく使われます。たとえば2人組では、「ワンツー」と呼ばれる一度パスを出してすぐに走り込み、再びパスをもらう動きが効果的です。これにより相手ディフェンスを突破しやすくなります。

3人組の場合は「三角形」を作りながらパスを回し、相手の守備を揺さぶる動きが基本です。三角形を保つことで、どこにパスを出しても受け手が生まれやすくなります。下記は代表的なグループ戦術の例です。

| 戦術名 | 人数 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| ワンツー | 2人 | 速いパス交換で突破 |

| 三角形 | 3人 | パスコースが豊富 |

こうしたグループ戦術は、日頃の練習で繰り返し実践することがポイントです。

スペースを作る動きとその活用法

フットサルでは、スペースを作り出し、そのスペースを有効利用することがとても大切です。攻撃の際は、相手ディフェンスの間や背後に新しいスペースを作る動きが求められます。たとえば、ボールを持っていない選手がサイドに流れることで中央にスペースが生まれます。

また、スペースを使うためには、味方とのアイコンタクトやタイミングが重要です。一人がスペースを開けた瞬間に、別の選手がその場所に走り込むことで、相手の守備を崩しやすくなります。スペースを見つける観察力と、素早い判断力を磨くことが、フットサルの戦術をより効果的に活かすコツです。

実戦で役立つ個人戦術とフェイクの工夫

個人戦術では、相手を惑わせるフェイクや、パスコースを作るための動きが役立ちます。代表的なフェイクは「体の向きを変える」「視線で相手をだます」「一度後ろへ下がってタイミングをずらす」などです。これらの動作によって、相手ディフェンダーの動きをコントロールしやすくなります。

また、ドリブルで相手を引きつけてからパスを出したり、突然スピードを変えることで、守備を崩すこともできます。実戦でこれらの個人戦術を使うことで、より多くのチャンスを作り出せます。フェイクや駆け引きは繰り返し練習し、自分なりの工夫を加えるとより効果が高まります。

フットサルの戦術を上達させるためのコツ

フットサルの戦術力を高めるには、日々の練習やチームでの話し合いが欠かせません。ここでは効果的な練習方法や、試合で意識したいポイントをまとめます。

戦術理解を深めるための練習方法

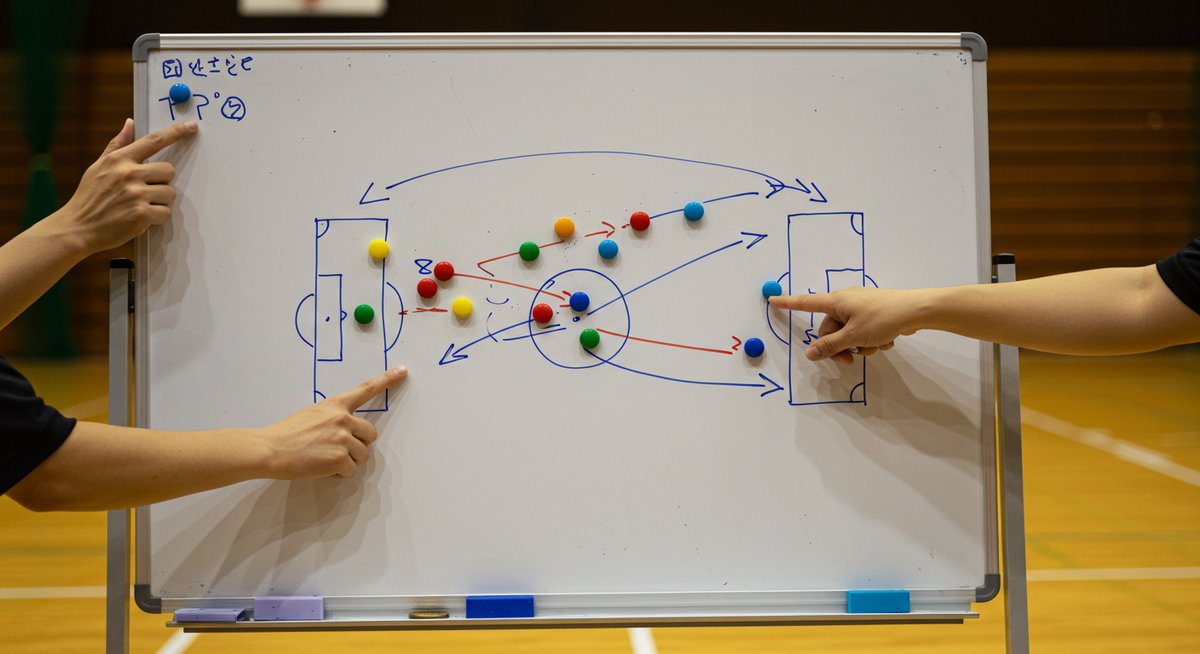

戦術を理解し、実践できるようになるためには、日々の練習がとても大切です。まずはチームで戦術を確認し、実際の動きを繰り返す「反復練習」を行いましょう。攻守の切り替えや、各フォーメーションでの動き方を体に覚えさせることがポイントです。

また、実戦形式のミニゲームや、少人数でのパス回し練習も効果的です。自分がどの位置にいればチャンスが生まれるか、仲間と声をかけ合いながら動くことで、実戦に近い感覚が養われます。動画を使って動きを見直すことも、戦術理解の助けになります。

試合で戦術を実践するポイント

練習で覚えた戦術を試合で活かすには、状況に応じた判断力がとても重要です。たとえば、相手の守備が固いときはサイド攻撃を多めにする、逆に中央が空いていればそこを使う、といった柔軟な対応が求められます。

また、試合中は味方とのコミュニケーションをしっかりとることが大切です。声を掛け合いながら、誰がスペースを作るか、どのタイミングでパスを出すかなど、リアルタイムで情報を共有しましょう。チーム全体が同じイメージを持つことで、戦術の効果がより高まります。

チームで共通認識を持つ重要性

フットサルでは、全員が同じ戦術やプレースタイルを理解していることが大きな強みとなります。たとえば、セットプレーの合図や、どのタイミングで攻守を切り替えるかのルールを共有しておくことで、混乱を避けられます。

チーム内でミーティングを行ったり、実際に動きを確認し合う時間を作ることが効果的です。個人の技術だけでなく、チーム全体の結束力が戦術の成功につながります。共通認識を深めるための工夫を続けましょう。

まとめ:フットサルの戦術を知ってプレーがもっと楽しくなる

フットサルの戦術を知ることで、仲間との連携や試合での工夫が増え、プレーの面白さも広がります。基礎知識から実戦で使えるヒントまでを意識しながら、日々の練習や試合に挑戦してみてください。

さまざまな戦術を学び、チームで共有することで、フットサルはより深く、楽しくなります。自分自身や仲間の成長を感じながら、戦術面でも新しい発見を重ねていきましょう。

軽量で柔らかく、幅広で履きやすい!

お気に入りシューズで、上達間違いなし。