サッカービルドアップとは何か基礎から解説

サッカーでよく耳にする「ビルドアップ」という言葉ですが、これは攻撃を組み立てる一連の流れを表します。ここでは、その基本や特徴について分かりやすく解説します。

ビルドアップの意味とサッカーで重視される理由

ビルドアップとは、自陣から味方同士でパスをつなぎながら、徐々に前線にボールを運んで攻撃を組み立てていくプロセスを指します。単に前にボールを蹴るのではなく、味方と連携しながらリスクを抑えつつ攻め上がる点が重視されます。

現代サッカーでは、ビルドアップが非常に重要視されています。その理由は、相手の守備を崩しやすくなるためです。例えば、相手が人数をかけて守っている時でも、パスを駆使して少しずつ間を突くことで、攻撃のきっかけを作りやすくなります。また、ミスが少ない分、ボールを奪われてカウンターを受けるリスクも減らせます。

サッカーの試合でビルドアップが果たす役割

サッカーの試合におけるビルドアップの役割は、攻撃の土台を作ることにあります。最初のパス回しを丁寧に行うことで、相手の守備の隙を探す余裕が生まれます。自陣からパスをつなぐことで、攻撃の幅を広げたり、相手のプレスをかわしたりできます。

また、ビルドアップがうまくいくと、相手チームのバランスを崩すことが可能です。相手がプレスをかけてきた場合も、冷静にパスを回せば空いたスペースを利用しやすくなります。そのため、ビルドアップは単なるパス回しではなく、チームの攻撃全体のリズムや流れを作る大事な役目を果たしています。

ビルドアップとポゼッションスタイルの関係

ビルドアップは、ポゼッションスタイル(ボール保持を重視する戦術)と非常に密接な関係があります。ポゼッションスタイルでは、ボールを持ちながら相手守備を動かし、効果的に攻撃を仕掛けます。このためには、ビルドアップの精度が求められます。

ビルドアップを丁寧に行うことで、相手にボールを奪われにくくなり、チーム全体で主導権を握ることができます。特に、ポゼッションを重視するチームでは、ディフェンダーやミッドフィールダーが常に冷静にパスをつなぎ、スペースを見つけて前進することが重要です。この両者は、現代サッカーの戦術で欠かせない組み合わせとなっています。

軽量で柔らかく、幅広で履きやすい!

お気に入りシューズで、上達間違いなし。

ビルドアップの主な戦術パターンと実践例

ビルドアップには様々な方法や工夫があり、状況やチームの特徴によって使い分けられます。主なパターンと実践例を見ていきましょう。

ゴールキーパーから始まるビルドアップの流れ

最近のサッカーでは、ゴールキーパーも積極的にビルドアップに参加します。まずはゴールキーパーからディフェンスへのショートパスで始まり、そこから徐々に中盤や前線へとボールを運びます。

この流れのポイントは、後ろからしっかりとパスをつなげることで、相手の前線が前に出てスペースが生まれることです。ゴールキーパーが落ち着いてプレーできると、ディフェンスが広がる余裕が生まれ、相手の守備を引き出すことにもつながります。こうして、チーム全体で攻撃の第一歩を丁寧に踏み出すことができます。

ディフェンスラインでのパス回しと縦パスの使い分け

ディフェンスラインでのパス回しは、相手のプレスをかわしたり攻撃のリズムを作る役割があります。横パスで相手を動かし、隙ができたタイミングで縦パスを入れるのが基本の流れです。

また、パスをつなぐだけでなく、時には大きくサイドチェンジをして相手の守備をずらすことも有効です。以下に、使い分けの例をまとめます。

| パスの種類 | 使う場面 | メリット |

|---|---|---|

| 横パス | プレス回避時 | 相手を動かす |

| 縦パス | 前線に隙がある時 | 一気に攻撃を進める |

| サイドチェンジ | 相手が片側に寄った時 | スペースを突く |

このように、状況によってパスの選択肢を変えることで、より安定したビルドアップが実現できます。

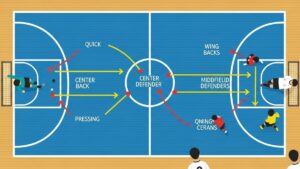

ポジションごとに異なるビルドアップの動き方

ビルドアップでは、選手それぞれのポジションによって役割や動き方が異なります。例えば、ディフェンダーは後方で安全にパスをつなぐことが求められますが、ミッドフィールダーは相手の間でボールを受ける動きが必要です。

フォワードは、受け手としてだけでなく、相手ディフェンスを引き付ける動きも求められます。ポジションごとに役割が異なるため、連携が取れていないとボールが前に進みません。選手全員が自分の動きと周囲の状況を意識することで、スムーズな攻撃の流れが生まれます。

ビルドアップに必要なスキルと練習方法

ビルドアップを効果的に進めるためには、パスや判断力、連携といったさまざまなスキルが求められます。ここでは、必要な技術とその身につけ方をご紹介します。

正確なパス技術とボールコントロール

ビルドアップの中核をなすのがパス技術です。味方の動きを読みながら、正確なパスを出し続けることが重要になります。短いパスだけでなく、相手をかわすためのロングパスやスペースを狙ったパスも必要です。

また、パスを受ける際のトラップやボールコントロールも大切です。ボールをしっかりと納めることで、次のプレーに素早く移れます。普段の練習では、次のようなメニューを取り入れると効果的です。

- 2人1組でのショートパス練習

- スペースを使ったパス&ゴー

- コーンを使ったトラップ&パスの連続練習

これらを繰り返すことで、試合中にも落ち着いてプレーできるようになります。

ポジショニングと数的優位を作る判断力

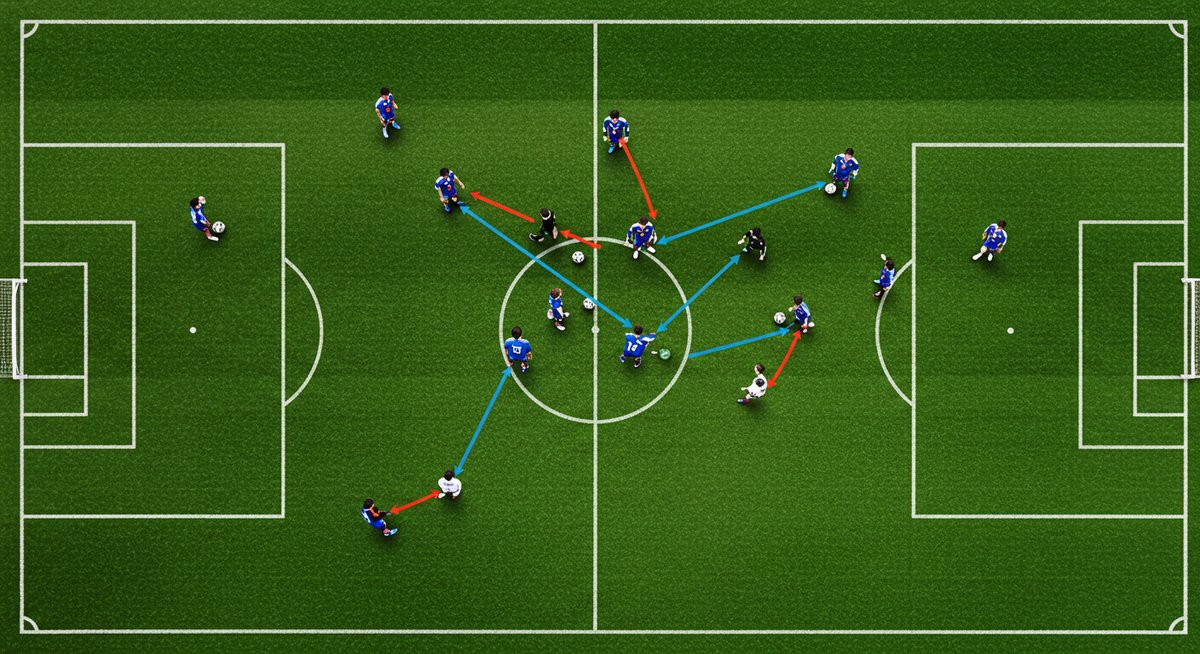

ビルドアップを成功させるためには、単にパスを出すだけでなく、自分がどこに動くべきかを常に考えることが大切です。特に、相手より人数が多い状況(数的優位)を作る判断力が求められます。

例えば、味方がボールを持った時にサポートに動いたり、空いているスペースに移動して相手ディフェンスを崩す動きが必要です。この判断力は、状況ごとに繰り返し練習することで養われます。ミニゲームやポゼッション練習を活用し、実戦に近い形で判断力を高めることがポイントです。

ビルドアップ練習で身につく連携力

ビルドアップは、個人スキルだけでなくチーム全体の連携力も非常に重要です。複数人でのパス回しや、タイミングを合わせた動きができるようになることで、相手の守備をうまくかわすことができます。

連携力を養うためには、日頃からコミュニケーションを大切にし、意図を共有することがポイントです。具体的には、3人組でのパス&サポート練習や、定位置攻撃のパターン練習などを取り入れると良いでしょう。これにより、試合でもスムーズな連携が取りやすくなります。

ビルドアップに潜むリスクと失敗を防ぐポイント

ビルドアップは攻撃の可能性を広げる一方で、ミスが出ると失点に直結するリスクも持ち合わせています。リスクを減らすための工夫や注意点を整理します。

プレスを受けた時のリスク管理と回避策

相手チームが強くプレスをかけてきた場合、ミスによるボールロストや危険な位置でのパスミスが失点につながりやすくなります。こうしたリスクを減らすには、まず常に周囲を見ておくことが大切です。

また、無理にパスをつなごうとせず、安全な場所にクリアする選択肢も持っておくと良いでしょう。ゴールキーパーやディフェンス同士で声を掛け合い、危険を察知した時は迷わず安全なプレーを選ぶことで、リスクを最小限に抑えられます。

連携ミスやポジショニングの崩れによる失点リスク

パスミスや連携の乱れ、選手同士の距離感が悪いと、相手にボールを奪われてピンチを招く原因になります。また、ポジショニングの崩れも大きなリスクとなります。

このようなミスを防ぐためには、普段からポジションを意識した練習を行うことが有効です。試合中も味方との距離や位置を常に確認し合い、お互いがサポートしあえる体制を作ることが重要です。

成功率を高めるためのチーム全体の意識合わせ

ビルドアップを安定させるには、個人の判断だけでなくチーム全体の共通意識が欠かせません。全員が「どこでパスを回すのか」「誰がサポートに入るのか」を共通認識として持つ必要があります。

定期的にミーティングや映像での振り返りを実施し、チームとしての意図を共有することが効果的です。また、試合ごとに相手の特徴や自分たちの強みを確認し、プレーイメージを一致させることで、ミスを減らし成功率を高められます。

まとめ:サッカーのビルドアップを理解して戦術力を高めよう

ビルドアップは、サッカーで攻撃の起点となる大切な戦術です。自陣からパスをつなぎながら攻撃を構築することで、相手の守備を崩しやすくなり、チームとしての主導権を握ることができます。

パス技術や連携力、判断力など、求められるスキルは多岐にわたりますが、日々の練習やチーム内のコミュニケーションを大切にすることで確実に上達します。ビルドアップの理解を深めることで、個人だけでなくチーム全体の戦術力を大きく向上させることができるでしょう。

軽量で柔らかく、幅広で履きやすい!

お気に入りシューズで、上達間違いなし。