サッカーバックパスの基本ルールと注意点

サッカーやフットサルでバックパスはよく見かけるプレーですが、ルールを正しく理解していないと意外な反則になることがあります。安全にプレーするためにも、まずは基本のルールと注意点を押さえましょう。

バックパスとは何か定義を理解しよう

バックパスとは、主にディフェンダーが自陣でボールを自分のゴールキーパーに足でパスするプレーを指します。このとき、ゴールキーパーが手でボールを扱うと反則になる場合があります。

サッカーやフットサルで「バックパス」と呼ばれるのは、味方の選手が意図的に足で送り返したボールを自陣ゴールキーパーが手で扱った場合です。相手チームに間接フリーキックが与えられるため、特に自陣ゴール近くでは注意が必要です。バックパスのルールを正しく理解し、意識してプレーすることが大切です。

バックパスが反則になる主なシーン

バックパスが反則とされるのは、以下のような場面です。

- ディフェンダーが足で意図的にキーパーにパス

- ゴールキーパーが手でキャッチした場合

- 味方からのスローインをキーパーが手で触った場合

特に「意図的に」という部分が重要です。たとえば、守備の選手がクリアしようとしたボールが偶然キーパーに渡った場合は反則ではありません。しかし、明らかにキーパーへ渡すために足で蹴った場合は反則となります。プレーの意図が判断基準になるため、迷ったときはシンプルに前にボールを出す意識を持つと良いでしょう。

意図的なバックパスと偶発的なプレーの違い

バックパスの反則かどうかは、「意図的かどうか」で判断されます。意図的なバックパスは、ディフェンダーがしっかりとキーパーへ渡そうとしたものです。

一方、相手のパスカットやクリアミスなど、自分のコントロール下にないボールがキーパーに渡った場合は、意図的とは見なされません。この違いを理解しておくことで、無用な反則を避けることができます。試合中、落ち着いて状況を判断する力も求められます。

バックパスのルールが導入された背景と目的

現在のバックパスのルールは、以前のサッカーやフットサルの試合展開と大きく関係しています。なぜルールが変わったのか、その背景や目的を知ることで、現代サッカーの面白さがより理解できるでしょう。

ルール改正前後で何が変わったのか

バックパスのルールが改正される以前は、選手がピンチの際にキーパーへ何度もパスし、キーパーが手でボールを持ち続けることで時間稼ぎが多発していました。観客にとっては試合が停滞しやすく、エンターテイメント性も損なわれていました。

ルール改正により、意図的なバックパスをキーパーが手で扱うことが禁止されました。これにより、選手たちは後方での安易な時間稼ぎができなくなり、よりダイナミックな攻撃や守備の連続が生まれるようになりました。観戦する側も楽しめるプレーが増え、サッカー全体がよりスピーディになったのです。

バックパス禁止がもたらした試合展開の変化

バックパスの禁止は、試合の流れに大きな影響を与えました。それまでのようにキーパーが手でボールを持ち続けることができなくなり、ディフェンダーとキーパーの連携やボールの扱い方が洗練されていきました。

また、攻撃側は相手のミスを誘うためにハイプレス(前線からの積極的な守備)を仕掛けることが増えたため、試合全体のスピードが上がりました。守備側も単にキーパーに委ねるのではなく、より主体的にボールをコントロールする技術や判断力が重要になりました。

ルール導入の目的と選手への影響

このルールが導入された最大の目的は、試合の流れを止めず、プレーをより魅力的なものにすることでした。観客がワクワクできる展開を増やし、選手が常にチャレンジする姿勢を求められるようになりました。

結果として、ゴールキーパー自体のプレースタイルも変化しました。足元の技術やパスの精度が重視されるようになり、単なるシュートストップ役から攻撃の起点となる選手へと役割が広がったのです。選手一人ひとりが状況判断や技術の向上を求められるようになり、より総合力を問われる競技になりました。

バックパスに関するよくある疑問と誤解

バックパスのルールは一見シンプルですが、細かな部分で疑問や誤解が生まれやすいものです。特に試合中に起こりやすいケースや、子どもたちの試合で見かける誤解についても確認しておきましょう。

足以外でパスした場合の取り扱い

バックパスは「足で意図的にキーパーに渡したボール」に限定されるルールです。では、頭や胸、膝など足以外の部位でパスをした場合はどうなるのでしょうか。

結論として、足以外の部分を使って味方がキーパーにパスし、それをキーパーが手で扱う場合は反則にはなりません。たとえば胸でキーパーにボールを返し、そのままキーパーが手でキャッチしても問題ありません。ただし、明らかにルールの隙をついてプレーした場合には、審判の裁量で注意されることもあります。フェアプレーの精神を忘れず、ルールの趣旨に沿ったプレーを心がけましょう。

スローインからのバックパスの扱い

スローインで味方のキーパーに直接ボールを投げ、そのボールをキーパーが手で扱った場合、どうなるか迷うことが多いです。

この場合も、スローインからのボールをキーパーが手で扱うことは禁止されています。これはバックパスとは異なるルールですが、結果として相手チームに間接フリーキックが与えられます。味方のスローインからキーパーにボールを返す際は、キーパーが足でプレーするようにしましょう。判断を誤ると自陣ゴール前で危険なフリーキックになるので、しっかり覚えておくことが大切です。

小学生やアマチュアで起きやすい誤審例

小学生やアマチュアの試合では、バックパスに関するルールの理解不足から思わぬ誤審が起きることがあります。たとえば、相手選手がパスカットを狙った結果、偶然キーパーにボールが渡ったケースで反則と誤って判定されることがあります。

また、ゴールキーパーが自分でボールを扱ったあと、自分のチームメイトからすぐに足で返されたボールを再び手で扱う場面でも混乱が起こりやすいです。正しいルールを知り、審判・選手・指導者すべてが共通認識を持つことが、フェアな試合運びにつながります。

バックパスを取られないための実践的ポイント

バックパスの反則を避けるには、日ごろの練習と試合での判断力、さらにはチーム内の連携が重要です。ここでは実践的なポイントを紹介しますので、ぜひ意識してみてください。

判断力を養うための練習方法

バックパスの判断力を養うためには、状況ごとに適切な判断を下す練習が効果的です。たとえば、試合形式のミニゲームで「キーパーに戻す際はすべて足でプレー」などのルールを設け、実戦感覚を磨く方法があります。

また、以下のような練習が役立ちます。

- キーパーへのパスを複数の選択肢から判断して選ぶ

- 相手のプレッシャーを受けながらのパス練習

- さまざまなパスの受け方や返し方を体験する

こうしたトレーニングを重ねることで、実戦でも慌てずに正しい判断ができるようになります。

ゴールキーパーとディフェンダーの連携強化

バックパスによるミスを防ぐには、ゴールキーパーとディフェンダーが日ごろから声をかけ合い、呼吸を合わせておくことが大切です。事前にどのような状況でバックパスを使うか、どういうパターンでキーパーがプレーするかを話し合い、共通認識を持ちましょう。

連携を強化するポイントは以下の通りです。

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 声かけの徹底 | パスを出す前に必ずコール |

| 動きの確認 | キーパー・DFの位置取り |

| パターン練習 | 実際の試合を想定した練習 |

これらを練習で繰り返すことで、試合中もスムーズな連携が期待できます。

バックパスを使った効果的な試合運び

バックパスは単なる守備の手段ではなく、攻撃のきっかけにもなります。上手に使えば、相手のプレスをかわし、スペースを作り出すことが可能です。

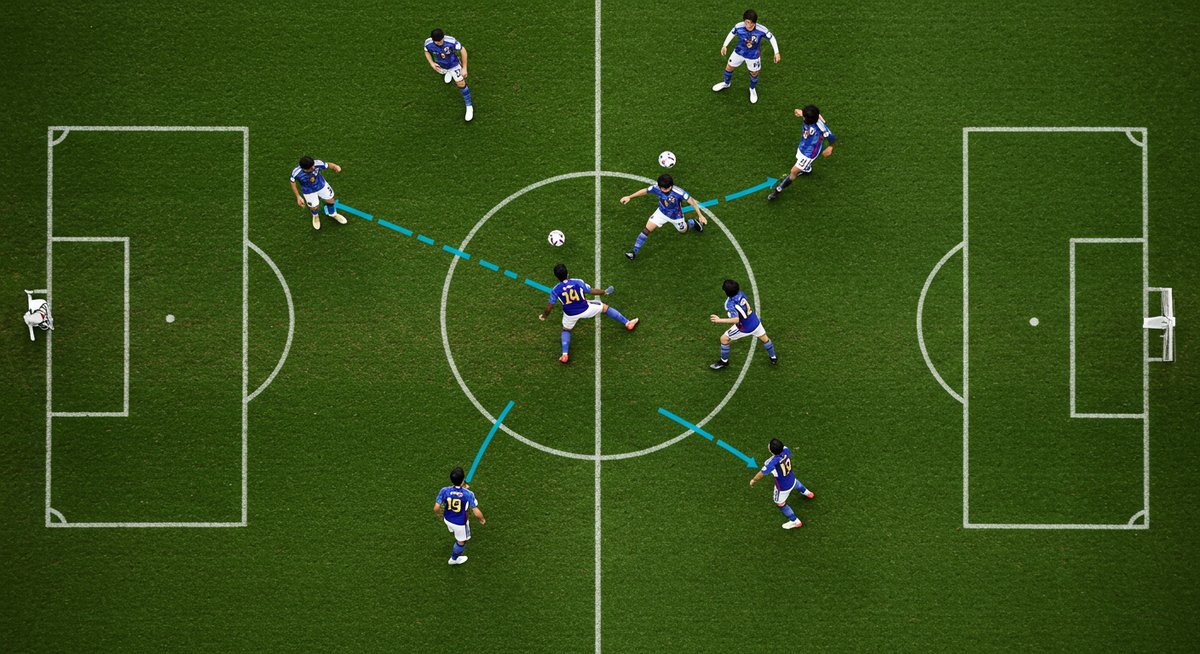

たとえば、サイドバックがキーパーにいったん戻してサイドチェンジにつなげる、相手の前線を引き出して中盤にスペースを作るなど、試合を有利に進めるための戦術として活用できます。ただし、リスクも伴うため、状況を見極めて使うことが重要です。常に味方の位置や相手の動きを意識し、チーム全体で意思統一を図ることが求められます。

まとめ:サッカーバックパスのルールを正しく理解して楽しくプレーしよう

バックパスのルールを正しく理解しておくことは、安全なプレーとフェアな試合運びにつながります。難しいと感じる部分も、ポイントを整理すれば覚えやすくなります。

日ごろからルールを意識し、判断力や連携を高める練習を積むことで、ミスを減らすことができます。正しい知識と工夫を持って、より楽しくサッカーやフットサルをプレーしましょう。